|

II. Thèmes et figures 20 L'Apocalypse

|

||

|

Les visages

monstrueux offrent peu d'intérêt,

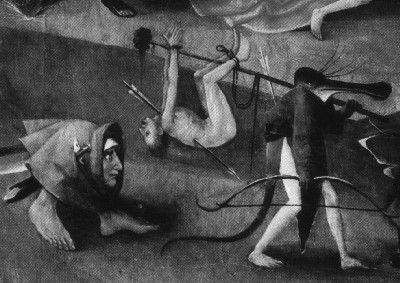

ill.152

et 152a Jérôme Bosch, |

Les illustrations de l'Apocalypse sont d'autres manifestations des capacités de l'art chrétien de nous procurer des élans d'admiration qui n'ont rien de commun avec la violence subversive de l'art contemporain. Les images du Beatus de Saint-Sever, le triptyque consacré à la vision de Saint-Jean par Memling, nous plongent dans l'émerveillement. Ces œuvres nous en restituent le sens véritable, bien différent du sens athée auquel nous sommes habitués. C'est en effet tronquer la prophétie que de borner l'Apocalypse au déchaînement de la barbarie, à la destruction de l'humanité par les forces du mal. L'évangéliste annonçait la vengeance divine contre les impies et les pécheurs. L'idée d'un châtiment divin paraît aujourd'hui bien désuète. Pourtant, imaginer des menaces, réprimer la rapacité ou l'orgueil demeurent des pivots du psychisme, ce serait donner une preuve de légèreté que de vouloir s'en débarrasser. Comment la notion de punition a-t-elle disparu dans la conception moderne de l’Apocalypse ? On dirait que la réduction s'est opérée à la suite d'une double confusion. Premièrement, la punition a été assimilée au mal. Deuxièmement, la violence imaginaire a été confondue avec la violence réelle. L'Apocalypse est une suite d'images terrifiantes, mais, il faut y insister, ce ne sont que des images. En outre, toutes les armées n'appartiennent pas au même camp. Jean maintient la distinction entre les Anges de Satan et les Anges de Dieu. Les fléaux, aussi terribles soient-ils, ne peuvent pas être confondus avec le Dragon et la Bête. Il n'est pas inintéressant de rappeler les épisodes principaux. Des nuées de sauterelles, équipées pour la guerre, les dents semblables aux crocs des lions, le thorax cuirassé de fer, la queue piquant un dard pareil au pouvoir des scorpions, vont torturer les hommes pendant cinq mois. Elles préservent les élus qui portent la marque sur le front. Quatre Anges déchaînent une armée; le tiers de l'humanité sera exterminé par le feu, la fumée et le souffre que crache la gueule léonine des chevaux. Les justes seront épargnés. Des prophètes sont anéantis par la Bête qui surgit de l'Abîme; les habitants de la terre s'en réjouissent car leurs exigences leur causaient bien des tourments. Dieu ressuscite les prophètes qui montent au ciel tandis que la ville est détruite dans un violent tremblement de terre. Une autre Bête fourvoie les habitants de la terre, elle les invite à dresser une image en son honneur. La colère de Dieu sévit à nouveau; Babylone la Grande s'écroule; la Grande Prostituée, saoule du sang des saints et des martyrs, sera mangée par ses paires. La Bête, les rois de la terre et leurs armées seront vaincus par le cavalier Fidèle et Vrai, monté sur un cheval blanc, qui juge et fait la guerre avec justice, lors du premier combat eschatologique. Capturé et enfermé, Satan sera cependant relâché mille ans plus tard et s'en ira séduire les peuples, Gog et Magog, qu'il arme pour la seconde guerre eschatologique. Un feu dévorera tout le monde. Alors enfin a lieu la résurrection et le Jugement dernier. On ne peut pas réduire cette alternance de haine et de châtiments, de rage et d'épreuves au déferlement de la barbarie. En aucun cas les quatre cavaliers ne peuvent être confondus avec le mal ni identifiés à des ennemis. Ce sont des justiciers. A en croire Grousset, lorsque l'évangéliste les convoquait, il songeait aux Parthes. C'est du moins la conclusion que l'historien tire des informations transmises par Plutarque dans sa biographie de Crassus. Après le massacre de l'armée du triumvir Crassus en 53 près de Karrhai, "les Parthes, s'unissant aux Arabes, ne prétendirent à rien de moins qu'à chasser Rome de la Syrie. Comme les Grecs d'au-delà de l'Euphrate avaient attendu des Romains leur délivrance, les Juifs et les autres Sémites attendirent la leur des Arsacides", écrit Plutarque. Et Grousset poursuit "Quand l'auteur de l'Apocalypse, ce sémite passionné qui puisa son génie dans sa haine de l'hellénisme, prophétisait la mort de la Bête romaine, c'était des cavaliers parthes qu'il attendait le salut."[1] Des libérateurs donc, non des ennemis, qui allaient, l'espérait-il, débarrasser la terre d'Israël d'impérialistes idolâtres, les Romains. Ceux-ci avaient procédé aux premières persécutions, Pierre et Paul étaient morts en martyrs. Dans ce contexte, la vision de Saint-Jean est moins ambivalente que lorsqu'elle sera invoquée au Moyen Âge pour justifier les épidémies et les guerres. Le recours aux châtiments n'était pas une nouveauté. Déjà, Ézéchiel avait interprété la déportation à Babylone comme une punition. Au VIIIe siècle était apparue une exigence de vie morale, pour plaire à Dieu, chez Isaïe, Amos, Osée. Toutefois, après le retour en Terre sainte, les prophètes ne feront plus allusion aux rapports de la morale avec la sainteté. Celle-ci est accordée par une alliance entre Yahvé et Israël, conception moins altruiste et moins universelle. Auparavant encore, Élie et Jérémie avaient menacé le peuple élu d'un sort terrible en punition de ses penchants à l'idolâtrie et de l'inobservance de la Loi. Leur fanatisme doit être relativisé et replacé dans la mentalité de l'époque. La violence de la colère divine est présente partout, elle prête souvent à confusion. L'homme confond le mal et la colère des dieux ! Cet amalgame remonte à la pensée archaïque. Peut-être est-il lié à l'incapacité de discerner les maux de la nature et l'agressivité humaine ? On leur attribue le même pouvoir intentionnel, le menaçant est global. Plus grave encore, les maux eux-mêmes sont de source divine. B. Hroudha nous en donne une perception très vive et ses propos laissent entendre que la confusion n'est pas originelle, elle semble très tôt encouragée par les puissants. Chez les Sumériens, les maux sont personnifiés : Fièvre, Jaunisse, Angoisse, Terreur, Délire. D'abord conçus comme des êtres maléfiques indépendants, ils seront ensuite placés sous l'obédience des dieux. "Les dieux des Sumériens et des Akkadiens, à l'image des rois, décident de tout, promulguent les lois, châtient les désobéissants. Ils ont créés les hommes pour les servir. Les démons, les maux, sont infligés par les dieux pour châtiment des péchés; ils sont justes, et quand la faute n'est pas consciente, elle doit avoir été commise, autrement le décret divin est incompréhensible."[2] Le mal est donc juste, il obéit à une logique, il est accompli avec l'accord des dieux, il n'est pas autonome. On peut supplier les dieux pour qu'ils arrêtent le mal, c'est l'exorcisme. La mort naturelle est acceptée par les hommes comme la fin de leur destin; les morts vont rejoindre un enfer morne et sinistre. A Ninive, les démons envoyés par les dieux étaient souvent représentés sous des aspects "hideux et effrayants".[3] Aussi, lorsque les prophètes ont interprété la défaite d'Israël et les déportations à Babylone comme la sanction de l'impiété et de comportements indignes, le progrès est de taille. C'est l'avis de Daniel Robs. "Les Hébreux, dit-il, ont été les premiers à lier religion et morale. Ce qui plaît à Dieu, c'est la justice et l'équité. Par la voix des prophètes, ils donnèrent un sens au désastre d’Israël : le châtiment de la faute et aussi la possibilité de faire pénitence. (...) Tandis que l'Antiquité classique garde, dans sa majorité, le mépris du malheur, les Prophètes en enseignent le respect."[4] C'était une exigence sévère et noble qui poussait au bien. Les Hébreux sont-ils les premiers à considérer l'orgueil comme un péché ? Rappelons-nous de quelle façon a été transformée dans la Bible la ziggourat sumérienne. Ce temple était un réceptacle pour les dieux en visite sur la terre. Devenu la Tour de Babel, l'édifice à étages est une manifestation de la prétention humaine.[5] Dans bien d'autres civilisations la colère divine est terrible. Au Japon, les dieux du ciel et les dieux protecteurs du bouddhisme, armés et cuirassés, grimacent et effrayent, encore au XIIIe siècle. Les dragons sont les fils du ciel, les signes de l'empereur, dans la culture chinoise; ils tapissent les escaliers des palais et s'enchevêtrent sur d'immenses bas-reliefs en céramique. Dans le pavillon d'entrée des temples, les dvarapala (les quatre dieux du ciel ou gardiens des points cardinaux), des géants de trois à quatre mètres, roulent des yeux et s'agitent pour écarter les mauvais esprits et démasquer les visiteurs impurs. A Dazu, les lokapalas (également des gardiens) sont des énergumènes à la gueule préhistorique qui brandissent des épées; un quadrupède à écailles de cinq mètre veille l'entrée de la grotte où la déesse Ganjin, protectrice, agite mille bras plus effrayants qu'amicaux. Au monastère de Shuanlingsi, non loin de Tayuan, la puissance des dvarapalas, l'œil courroucé, les bras noueux, est époustouflante. Ainsi, dragons et protecteurs ont partie liée, ils inspirent la crainte et communiquent un effroi, ils nous donnent l'impression d'emprunter les caractères du mal pour le repousser ! Tous comptes faits la menace n'est pas autant mise à l'avant plan en Inde, les Shiva destructeurs sont puissants et énergiques, la férocité de la déesse Durga, protectrice, est appropriée puisqu'elle combat le démon buffle, les dvarapalas, peu nombreux, passent inaperçus parmi l'abondance, la grâce et la sensualité de la sculpture. Non seulement la conscience de la faute et l'exigence de la punition existent hors du christianisme, mais le mal n'est pas toujours clairement défini comme le tort causé à Dieu et à l'homme. Souvent, la faute est égalée à l'inobservance des règles, le bien est le respect des tabous. Certes le christianisme a jeté l'opprobre sur la sexualité, la femme, instigatrice du désir, responsable de la chute, a été diabolisée, méprisée d'une façon odieuse. Même si on se souvient des tabous ancestraux liés à la mort, au sang, à la crainte de contaminations, cette hystérie relève d'un abus de pouvoir masculin autant que religieux ou chrétien. Au Japon, l'homme (pas la femme) est sexuellement libre, mais il est soumis aux devoirs les plus strictes (le on) envers le père, le clan, le suzerain. La dette contractée par l'enfant pour la vie reçue ne pourra jamais être soldée. La faute est proche de la traîtrise ou de l'échec, la culpabilité ressemble à la honte et vise en premier lieu l'ingratitude envers le clan. Les dilemmes, causes de suicides, viennent plus souvent d'incompatibilités entre des fidélités à différents maîtres, que de conflits moraux au sens où nous l'entendons, le tort causé à autrui. Eduqué à envisager facilement sa propre immolation, lorsqu'il est prisonnier d'une situation inextricable, le samouraï assume successivement ses devoirs puis s'élimine parce qu'il a fauté en trahissant les uns et les autres.[6] Cette morale féodale n'a pas vraiment été combattue ni remplacée par la morale bouddhique comme elle l'a été en Europe par la morale chrétienne. En Inde, le bien est égalé à l'observance des interdits et des rites, l'appartenance à la caste en constitue le fondement. La religion inflige une conviction qui nous paraît contre-nature : c'est l'obligation même de vivre qui est vécue comme une punition, et la vie elle-même qui est dévalorisée, assimilée à l'erreur et au mensonge. L'existence est une errance dans l'irréalité. La réalité est maya, illusion. Cette vision permet de corriger des ambitions insensées, mais poussée à cette extrémité, les conséquences en sont dramatiques. La vie, méprisée, ne sera pas l'objet d'un effort, l'améliorer est vain. Rappelons-le : toute faute est payée par le recul du karma. Le corollaire social de cette croyance est un fatalisme autrement paralysant que notre culpabilité puisque, toute position inférieure étant la punition d'une faute commise dans une vie antérieure, il est inutile de se révolter. Curieusement, il semble que de tous temps et dans toutes les cultures, les lois et les dogmes aient été relativisés en fonction du caractère de chaque individu en particulier. Les esprits pondérés et indépendants eurent toujours à résister contre les fanatiques et les bigots. Que l'enfer ait été inventé par ceux qui étaient le plus tourmentés par leur conscience et qu'il serait d'abord un châtiment pour ceux qui en étaient les moins justiciables, fut déjà mis en évidence au temps de Socrate, à qui, lors de son procès, on reproche l'invention de l'enfer, idée nocive, selon Démocrite et Platon parce qu'elle décourage les hommes bons mais inquiets... A la fin du XVIe siècle, est-ce que cet au-delà ne trahit pas à nouveau son origine psychique dans ce sermon de Henry Smith : "S'il existe un enfer sur terre, on peut vraiment dire que ceux qui sentent le ver de la conscience ronger leur cœur éprouvent les tourments de l'enfer. Qui peut mieux exprimer cette horreur que la victime elle-même ? (...) la peur, les ruminations et l'angoisse se partagent son âme."[7] Développée à ce degré de férocité, l'exigence peut être vécue comme une malédiction. On comprend pourquoi elle emprunte leur visage aux démons et aux diables. Ce "ver de la conscience", cet acharnement des juges, nous les identifions aujourd'hui à la sévérité du Surmoi, aux flèches de l'autodestruction, et ces nouveaux schémas invitent à la souplesse. Mais il ne faudrait pas croire qu'à l'époque, l'exagération des reproches était approuvée; elle constitue un péril pour l'âme, comme le rapporte Delumeau. Trop de remords nuisent, l'insistance des accusations est même jugée diabolique. "D'où la possibilité pour des âmes délicates, de rechuter périodiquement dans la "mélancolie religieuse", ce grand danger qui menace le Chrétien et "qui fait, assure Christopher Love, qu'un saint se prend pour un hypocrite, quand il est un saint. Aussi gardez-vous de la mélancolie, humeur triste et lourde. Elle est un très grand obstacle à la grâce de l'assurance (du salut)." Le psychisme est vu comme un terrain de combat entre Dieu et le diable; poussé à l'extrême, le reproche est une manigance de Satan. Nous avons tendance aujourd'hui à penser que la religion est responsable de tels états. Nous pourrions relativiser ce point de vue en remarquant que si elle fournit les thèmes, si le clergé exerce une pression, les insensibles lui résistent parfaitement. Les psychologues observent journellement que la dynamique de la culpabilité est toute personnelle. On aura beau, dans l'espoir de tempérer l'acharnement, imaginer des ruses, affirmer que l'excès de scrupules est une preuve d'orgueil, le stratagème n'aura qu'une efficacité momentanée, le harcèlement prendra une voie de traverse. Sans doute les êtres pieux possèdent une forte pulsion autodestructrice; mais ils ne sont pas les plus fanatiques. Qu'ils réussissent à organiser un cadre afin de propager leurs conceptions, très vite se presse à l'affût de combines profitables la foule des opportunistes. L'Eglise en principe n'encourage ni les excès de la dévotion ni les excès de l'inquiétude, mais comment éviter les débordements ? Toutes les initiatives sont-elles contrôlables ? On pourrait presque affirmer que la vision des châtiments dépend du tempérament autant que de l'époque. Pour les modérés, minoritaires, la justice divine est hors de portée, ils la situent à la fin des temps. Les incrédules n'en sont pas affectés, les ambitieux s'en moquent, les fanatiques en remettent à des fins de domination. Il est vrai que l'Eglise a soutenu la confusion : dans la prédication de Saint Bernardin de Sienne, la peste est envoyée par le courroux de Dieu. C'est précisément cet amalgame qui est odieux. Il est tout aussi consternant de constater avec quelle aisance l'imagination populaire se laisse convaincre. A plusieurs reprises on a cru la fin des temps imminente. Le retour de Satan ayant été prévu par Saint-Jean après mille années de détention, à l'approche de l'an mille, les craintes explosent. Même l'intellectuel Alcuin se fait modeste et humble pour racheter sa superbe. "Des volontaires se précipitent vers l'Est combattre l'Ante Christ, l'hydre aux cents têtes renaissantes, le peuple s'empare de reliques de morts tout frais".[8] Au milieu du XIIIe siècle, de nouveau, "on assiste à la création d'un mythe (...); les envahisseurs mongols (tatars) sont pris pour les démons de l'Apocalypse, le tartare infernal de la mythologie grecque favorisant la confusion. Cette légende est répandue par les chrétientés orientales les premières touchées."[9] Après les grandes épidémies de 1347 à 1400, on voit dans la peste un cavalier de l'Apocalypse. Mais lorsque nous apprenons qu'au même moment, le collège de médecins parisiens y détecte la conséquence de la conjonction de Jupiter et de Saturne[10], nous pouvons relativiser le phénomène. Les allusions à l'Apocalypse n'amplifient pas forcément l'angoisse, elles relèvent aussi d'un besoin rationnel de justifier les maux. Nous avons tendance à retenir l'angoisse et à perdre de vue les souffrances physiques. L'anxiété n'est après tout pas aussi nocive que l'agressivité sanguinaire. Au temps de Charlemagne, l'expression de l'inquiétude était moins exaltée. Les communautés réduites, isolées les unes des autres, n'ont pas encore inventé ces actions communes spectaculaires que seront les processions de flagellants, les croisades, les jeunes collectifs, les pèlerinages. Cependant, la population se soumet à toutes sortes de rites alimentaires, mortuaires, à des pratiques sacrificielles contre lesquels l'Eglise s'insurgera.[11] Déjà, en ces temps où le pouvoir des clercs est loin de dominer la société, "des plus riches aux plus pauvres, tous paient les gens d'église afin qu'ils prient pour le salut de leur âme ! Des dizaines de moines prient jour et nuit en se relayant pour intercéder pour Charlemagne. Ce sont là des survivances païennes; la religion chrétienne comprise au sens étroit et le plus utilitaire".[12] Départager la responsabilité du clergé, le rôle de l'art, l'ascendant des fanatiques, les phénomènes de contagion, les dégâts de la concentration urbaine est impossible. Les effets pervers jouent les uns sur les autres et s'enveniment. On dirait que, pour peu qu'il soit talonné par l'inquiétude, plus l'homme dispose de moyens, davantage il les engage dans des pratiques conjuratoires. L'imagination mais aussi l'intérêt et l'habileté s'emparent du moindre prétexte pour soupçonner, dénicher des fautes et proférer des condamnations. Le progrès technique lui-même est à double tranchant : l'imprimerie répand l'angoisse comme aucun prophète n'eut osé le rêver... Peut-être, si l'on pénétrait la conscience intime des personnes qui imposèrent des dogmes, on rencontrerait bien des incertitudes. Mais toute hypothèse lancée dans le public prolifère; il devient impossible de nuancer, de se dédire. Pour peu qu'une prévision soit alarmante, elle s'enfle et obnubile les esprits. Idéal imposé d'en haut, la piété était un modèle plus qu'une réalité, cette réalité dont Huizinga a si passionnément relevé "les contrastes ahurissants, le mélange inconcevable de dévotion et de débauche". On peut supposer que, sans perturber le pouvoir des puissants, la mort, l'enfer, le démon contribuèrent, sinon à la fragile intériorisation des interdits, au moins à la lente élaboration des lois. Si nous avons de bonnes raisons de soupçonner l'amplification de l'angoisse par l'imagination, pouvons-nous, dans un même mouvement, accuser l'art d'envenimer les esprits ? Comment évaluer l'impact des peintures de l'enfer par Jérôme Bosch ? D'après les normes actuelles, elles ne terrorisent pas à la manière des vitupérations. Cet art impressionne fortement, mais il apaise plus qu'il n'excite. D'après des extraits de lettres, nous pouvons nous rendre compte que la réaction des princes de la cour de Philippe II est mesurée. Le Jardin des délices amuse et enchante. Loin d'être perturbés par les tortures, les commentateurs sont admiratifs, édifiés par la justesse de la vision. J. de Sigüença, écrit en 1605 : "La différence entre les œuvres de cet homme et celles des autres consiste, selon moi, en ce que les autres cherchent à peindre les hommes tels qu'ils apparaissent vus de dehors, tandis que lui a le courage de les peindre tels qu'ils sont dedans, à l'intérieur."[13] Ces réactions nous confirment la transformation magistrale opérée par la peinture. Jérôme Bosch déborde si largement les conventions et interprète si curieusement la doctrine, que l'on a beaucoup glosé sur ses intentions. Le Jardin des délices prêche-t-il l'amour libre ? Avons-nous affaire à une propagande hérétique ? Ces interrogations sont aussi vaines que déplacées. Pourquoi toujours en référer à la réalité ? Est-il impossible d'admettre que, à l'époque, l'imaginaire puisse assumer un rôle qui n'est pas strictement religieux mais psychique au sens large ? Il nous paraît superflu de débattre sur les obscurités symboliques du triptyque : le fait pictural l'emporte sur toute considération, l'œuvre est un réservoir d'émotions, de sensations, d'idées qu'on ne peut éprouver nulle part ailleurs. La volonté pédagogique est irrécusable. En même temps, la sévérité est empreinte d'une bienveillance étonnante. De quelle façon la transposition fonctionne-t-elle ? Répartie dans l'équilibre et la beauté, elle empêche l'équivoque. Les instincts sont comme innocents. Malgré les bizarreries, nul affect louche n'est perceptible. Le génie de Bosch est d'avoir entremêlé les craintes, les appétits, les péchés bénins, les châtiments, les dégoûts dans une poésie insolite et étrange qui nous submerge d'émotions, nous ravit et nous soulage - comme décrispe un rire nerveux, mais d'une manière complexe et subtile. Ses images pénètrent en profondeur dans notre cerveau, dans notre mémoire. Leur beauté leur fraye des passages; une confiance leur est accordée, qu'elles ne trahissent jamais. Ce n'est pas tant le sens précis des scènes qui nous chatouille - Bosch en imaginerait une infinité - que l'étonnement savoureux des associations, la volupté picturale, le mystère diffus. L'insolite n'est-il que l'effet de confrontations inhabituelles ? Le plaisir qu'on en retire est-il lié à la curiosité ? A l'appétit de sensations inédites et rares ? A la passivité de se laisser surprendre ? On dirait que la vibration de réseaux nerveux rarement sollicités ensemble égare notre souffrance vigilante, nous prend au dépourvu et nous donne une sensation de renaissance. Le goût pour le bizarre devient une fuite du quotidien vers l'intemporel, une conquête du potentiel. En ce sens, la peinture, qui peut associer à son gré les éléments du réel, est une source de renouvellement infini. M. J. Friedländer remarque très justement qu'"à son aversion pour la symétrie et la règle, (Bosch) joint un plaisir diabolique pour l'apparente anarchie des formes organiques"[14]. N'en concluons pas que l'œuvre manque de construction. Elle est savante dans la matière et l'éclairage, non dans la géométrie. Cohésion et équilibre sont ici assurés par l'harmonie des couleurs, la distribution des éclairages et ces groupements si caractéristiques des personnages qui à leur manière créent aussi des rythmes. De telles œuvres nous placent devant des énigmes. A quoi sert l’imagination ? A dilapider l'inquiétude, à éviter l'ulcère en répartissant le venin ? En le répartissant, ne le multiplie-t-elle pas ? En même temps, nous nous rendons à elle. Car dans ce cas précis, l'anarchie de l'imagination trouve un maître dans l'effort de la sublimation et dans la maîtrise technique, elle élargit l'éventail de nos sensations. Il n'est plus concevable que les châtiments prévus pour nos fautes nous soient assenés par un pouvoir jaloux de ses prérogatives, nous ne sommes plus obligés d'interpréter l'enfer dans un sens dogmatique. Les supplices peuvent exaucer de sourdes condamnations. Les reproches que le psychisme s'inflige, à tort ou à raison, sont confirmés par ces images qui les hissent, et les apaisent. Cette confirmation n'est peut-être pas du goût de tous, mais ignorer les affres de l'esprit est une manière de les mépriser, de les ravaler. La damnation éternelle peut représenter le caractère irrémédiable (sans remède, sans issue) des tourments, si bien que c'est aussi le caractère incessant des accusations, l'improbabilité de la rémission, qui s'épanchent dans les inventions de Bosch. [1] R. Grousset, L'Empire du Levant, p. 54. Payot. [2] B. Hroudha, L'Orient ancien, pp. 231-235. Bordas Civilisations. [3] J. Bottero, Babylone, p. 123. Gallimard, Découverte. [4] D. Robs, L'Histoire Sainte, p. 281. Poche. [5] A. Parrot, Sumer, p. 107. Gallimard, L'Univers des Formes. [6] R. Benedict, Le chrysanthème et le sabre. Ed. Philippe Piquier. M. Pinguet, La mort volontaire au Japon. Gallimard. [7] J. Delumeau, Le Péché et la peur, p. 619. Fayard. [8] A. Vauchez, La spiritualité du Moyen Âge occidental. Seuil, Point. [9] Burckhardt, La civilisation de la Renaissance. Plon, Livre de Poche. [10] J. Favier, La guerre de cent ans, p. 169. Fayard. [11] J. Wirth, L'image médiévale, p 117. Méridiens Klincksieck. [12] H. Fichtenau, L'empire carolingien. Payot, Histoire Poche. [13] J. de Sigüença, Tercera parte de la Historia de la Orden de San Gerónimo, documentation annexe de : Jérôme Bosch, Flammarion. [14] M. J. Friedländer dans : Jérôme Bosch, Flammarion.

|

|