|

I. Intemporalité et universalité des critères 6 Moments privilégiés |

||

|

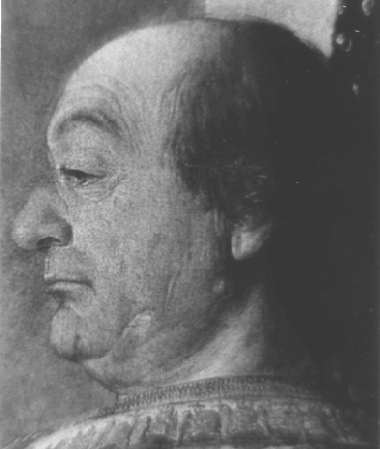

ill.106 Antonello da Messina, Portrait d'un inconnu. Cefalu Portrait insurpassable qui combine réalisme, stylisation, lumière, finesse, décoration, simplicité.

|

Plus que toute autre période, les âges d'or accréditent la thèse que l'art est le produit d’une époque et la représente. Qu'elle soit stimulées par les commandes princières ou par des incitations, l’abondance et la qualité semblent découler d'une convergence de facteurs favorables, politiques, religieux, sociaux. Cette relation est irréfutable mais elle ne rend pas compte de l’entièreté du processus créateur. A tous les niveaux existent des composantes qui lui échappent. Tout d’abord il faut relever que l'hommage rendu au divin tout comme l'autocélébration des classes au pouvoir manifestent un désir d'éternité qui ne dépend pas de l'histoire. En outre, la qualité est tributaire du niveau atteint par le langage. L’état du langage semble accomplir l'idéal de la société, comme s'il était suscité par elle, or il en est relativement indépendant. Vers l'an mille, en Europe, la volonté d'embellir n'est pas absente, on pourrait dire qu'elle devance les capacités du langage qui balbutie encore après le bouleversement des invasions. Les églises et les fresques sont touchantes, elles manquent de moyens pour véritablement fasciner. L'architecture atteint un sommet dès le XIe siècle bien avant la peinture, laquelle se surpasse au XVe et au XVIe siècle, précédant la musique de deux cents ans. Ce décalage atteste que l'évolution propre au langage importe autant que le niveau de civilisation. On expliquera la précocité de l'architecture sur la peinture et celle de la peinture sur la musique par toutes sortes de considérations sur les mœurs, la nécessité d'éduquer le corps social ou les demandes de l'élite. Ces dernières ont une importance cruciale. Encore faut-il distinguer les demandes vagues et celles provenant de mécènes doués ou de maîtres d’ouvrages avertis. Le temps consacré par les artistes et les architectes aux œuvres et à l’apprentissage a une incidence directe sur la qualité, mais ce temps appartient-il entièrement à l’histoire ? La mise en évidence des déterminations extérieures à l'art ne nous interdit pas d’examiner la qualité comme un stade particulièrement riche et harmonieux du développement des formes. Considérées dans cette optique, les possibilités expressives dépendent autant des configurations qui précèdent que de la volonté de prestige, de la situation économique et des rapports sociaux. Cette relation explique l'essor qui résulte des fouilles romaines au Quattrocento : il est plus facile de traiter la réalité, en l'occurrence l'anatomie, dans la mesure où des exemples vous en indiquent le chemin. De même, au Japon, l'introduction à la fin du VIe siècle de sculptures bouddhiques chinoises fait faire un bond immédiat et sans transition à la manière très primitive de l'époque des Sépultures antiques. Aux époques romane et gothique, l'idéal et l'exigence, transférés à l'art à partir de la foi, sont en concordance avec le niveau de l'architecture et de la sculpture. Elles ne pêchent ni par défaut ni par excès. A d'autres périodes, l'art dépasse le sommet du raffinement, échoue dans la préciosité ou s’emballe dans l'ostentation. Peut-on appeler l'ostentation un idéal ? L'idéal comporte une obligation de retenue, le respect de valeurs tant humaines que stylistiques. A partir d'un niveau de virtuosité ou lorsque les moyens sont mis sans compter à notre disposition, la tentation de l’accumulation l’emporte, la quantité prend le pas sur la qualité et l'idéal devient une question individuelle. Il échappe à tel point au goût général que nous sommes portés à croire que, auparavant, s'il paraissait émaner de l'époque ou d'une volonté commune, il correspondait en fait à cet état privilégié du langage ni trop sommaire ni encore sophistiqué, découvrant des possibilités avec humilité, les essayant avec candeur et émerveillement. Depuis que la notion de progrès a été relativisée et que des styles autrefois négligés ont été réhabilités, on entend dire que les sculpteurs romans "se moquent" des proportions, que Giotto "ne vise" pas la perspective de L'Ecole d'Athènes. Ces expressions sont destinées à souligner la qualité de leur style. Mais elles sont souvent proclamées avec une telle nuance de défi que le public non averti en déduit que ces artistes ont rejeté le réalisme en émettant un jugement de valeur. La conscience d'un choix est loin d'être prouvée. De telles provocations enveniment la réflexion sur l’évolution et trahissent la crise passionnelle que soulèvent les notions de progrès. La difficulté à innover nous incite à nier le progrès et nous avons tendance à confondre ces motifs avec ceux qui justifient notre admiration pour des œuvres anciennes, jusqu'à déclasser des découvertes véritables. Sommes-nous tenus de dénigrer le réalisme ou la science picturale parce que nous sommes séduits par l'ébauche et la spontanéité ? Peut-on récuser le rôle de la composition parce que l'inconscient est à la mode ? L'aptitude au réalisme des portraitistes égyptiens en un temps aussi reculé que le IIIe millénaire pourrait apporter la preuve que le réalisme n'est pas l’aboutissement d’un long processus civilisationnel. Sa précocité ne signifie pas qu’elle soit aisée et accessible à tout moment. Les exemples sont rares. Nous assistons à des aptitudes individuelles. Leur précocité ne signifie pas que le réalisme soit aisé ni accessible à tout moment. Qu'il n'ait pas fait école, nous pouvons conclure, soit que le réalisme n'est pas apprécié, soit que la performance n'a pas été renouvelée en raison de la difficulté. Cette difficulté apparaît relative quand on se rappelle les centaines de portraits romains. Quelques-uns émergent, le plus souvent leur ressemblance prosaïque soulève peu l'enthousiasme, néanmoins c’est une performance et elle s'explique par un apprentissage sérieux, conséquence d'une volonté de la part de la classe dirigeante. La floraison de portraits au XIIIe siècle au Japon est également une conséquence de la sollicitation des moines Zen. Or celui de Ganjin les précède de quatre cents ans. En Europe des visages réalistes existent au XIIe siècle bien avant que la tendance ne se généralise. On a donc affaire soit à des cas particuliers, soit à des tendances d’époque. Le fait que le buste du prince Ankh-haf, le portrait de Sésostris et la tête du prêtre-lecteur Kaâper témoignent d'un réalisme précoce, tout comme la tête dite de Brutus, le portrait de Ganjin au Japon, les portraits des notables de Bamberg et de Naumburg, ainsi que le Bel Apôtre et d'autres visages singularisés que l'on découvre ci où là parmi les statues romanes, n'induit donc pas que Cimabue, Giotto ou Francesco Traini dédaignent l'imitation, si on entend par là qu'ils rejettent consciemment des possibilités expressives. Le réalisme paraît une performance accessible sous certaines conditions. Peu d'artistes l'ont entrevu et conquis seuls; un enseignement y facilite l'accès. Lorsque les conditions ne sont pas réunies pour éveiller cette préoccupation, le plus souvent les artistes ne la conçoivent pas et cette ignorance ne constitue pas une faiblesse parce qu'ils possèdent d'autres atouts. Lorsque Giotto plante le baiser de Judas dans un éventail de gourdins dramatique, lorsqu'il situe ses personnages dans des loggias sur mesure et agence ses murailles devant un ciel opaque, il combine audace et équilibre dans le cadre de ses moyens. Lorsque les sculpteurs romans tassent leurs personnages dans les voussures, autour des chapiteaux et, privilégiant le visage si doué d'expression, lui prête le charme d'une spiritualité étonnée, ils proposent une forme satisfaisante pour l'esprit à partir de leurs possibilités. Quand on déclare que Masaccio "annonce" l'art moderne, on se place encore dans une conception évolutive. Le verbe annoncer est correct dans une certaine mesure, mais par ailleurs il induit en erreur. Il exprime surtout combien nous sommes sensibles à son style : la vigueur corporelle, la fierté, le rôle de l’ombre, la fermeté des volumes, l'ouverture de perspectives répondent à nos aspirations. Il est vrai que ces accents frapperont la génération qui le suit et auront des répercussions sur Piero della Francesca, Michel-Ange, Mantegna, Caravage, mais peut-on encore retrouver Masaccio au-delà ? En réalité il n'initie pas un progrès linéaire qui se poursuivrait jusqu'à aujourd'hui, il est un sommet. La notion d’évolution n’a pas de sens, il ne peut être question de dépassement quantitatif, les apports de Masaccio doivent être compris dans un rapport de forces. La puissance anatomique sera amplifiée chez Michel Ange, et la véhémence est encore maîtrisée par un contour ferme au plafond de la Chapelle Sixtine, mais le développement de ces tendances ne peut pas être impunément poursuivi. Le sentimentalisme, le théâtralisme appartiennent à l’évolution de la peinture, pas à l’évolution du style de Masaccio. Plus encore que l'œuvre de Masaccio, celle de Piero échappe au temps et se dérobe à l'enseignement. Son style n'est pas susceptible d'évolution. Il n'y a rien à augmenter, rien à développer. Chez lui tout est dosé, situé, rythmé. Le réalisme et la densité anatomique qui ont tellement fasciné l'époque y sont absents. En revanche, un esprit de géométrie régit l'ensemble de la composition, donne dignité au volume et à l'espace. Le portrait du duc de Gonzague et sa famille peint par Mantegna à Padoue, l'humaniste Platina devant Sixte IV de Melozzo da Forli, héritent la prestance immuable de ses personnages. Mais personne n'a retrouvé l'audace d'un dépouillement aussi abstrait. Sans doute pourrait-on rencontrer dans d'autres civilisations des sensibilités similaires qui ont marqué un style au départ différent. Ainsi, vers 1750 dans l'état de Jammu, Nainsukh et Pahari donnent à la peinture moghol déjà abstraite, une sobriété linéaire particulière. Une scène a été recopiée dans l'état voisin de Guler: un père et ses enfants de profil, un narguilé qui déroule élégamment les boucles de son embout, un sabre, une plume de paon sont rythmés par des vides. On retrouve un climat proche de celui que Piero a mis en œuvre dans le portrait de Sigismond Malatesta. Bien entendu la comparaison n'implique aucune ressemblance d'un autre ordre. La réussite artistique de la Renaissance est souvent attribuée à des facteurs politiques et sociaux. L'encouragement, la sollicitation des mécènes, la volonté venue d'en haut sont indéniables, ils expliquent largement l'abondance de chefs-d'œuvre et la performance née de l'émulation. Toutefois, ce serait négliger un facteur important que de méconnaître l'état du langage à l'époque. Il est nécessaire de comprendre que cette réussite tient d'abord à la place privilégiée que la peinture occupe dans la conquête des moyens d'expression. Poussée à son point culminant, la linéarité des contours s'enrichit d'une précision qui satisfait la sensualité. Les visages deviennent des portraits. La perspective donne un relief sans encombrer. Une appréciation plastique domine les rapports entre les détails et le tout. On pourrait presque affirmer que c'est le langage qui explique la réussite; les artistes ne le remettent pas en question, au contraire, ils veulent l'acquérir. Il est tellement riche et subtil que l'individu peut apporter sa touche personnelle à un style d'époque. La technique de la mosaïque ne permettait pas une telle diversité, ni dans l'Antiquité, ni à Ravenne, ni à Byzance, la peinture siennoise et la peinture orthodoxe ne l'autorisent que dans une certaine mesure. Il importe aussi de tenir compte de la nouveauté de la technique de l'huile. Découverte toute récente et spécifiquement européenne, elle renforce l'originalité de la période et rend vaine la comparaison avec les performances des autres civilisations. A ses débuts, la peinture à l'huile tolère très bien le réalisme, cependant la finesse et la densité de cette matière détournent presque inévitablement de la grandeur simple qui était l'apanage de la fresque. L'Annonciation de Léonard de Vinci, Le couple Arnolfini de Van Eyck sont des chefs-d'œuvre de perfection et d'équilibre, ils contiennent un maximum d'informations sans nuire au sens de la forme. Que ce sens de la forme soit, dans la Cène de Léonard, davantage redevable d'une parfaite aisance monumentale, et dans l'Annonciation, davantage raffinement et lumière, cette distinction constitue deux plaisirs différents. Piero prolonge dans ses portraits à l'huile les atouts du dessin, il accuse le profil de Frédéric de Montefeltre à la limite de la caricature. La conception si particulière de ce profil doit beaucoup à la déformation et à l'art de la ligne. En même temps, il est surprenant de constater comme le déséquilibre entre la concentration, à une extrémité, du nez, de la bouche, des yeux, et le grand espace vide de la joue et du chapeau, gagne en noblesse grâce à la souplesse de l'huile, car les ombres légères, les dégradés, les rides et les poils, à la fois étonnent et convainquent. Peint par Berruguete, le même personnage est trivial. Plus réalistes, le Portrait d'un inconnu du Maître de Flémalle, les figures de Van der Welden, le portrait du Chancelier Rolin par Van Eyck ont les traits non pas transformés mais affinés par la maîtrise technique. Les visages d'Antonello da Messine, si fragiles et émus, le double portrait viril de Raphaël, les portraits de Holbein, l'Homme en bleu du Titien sont des sommets insurpassables. La vie, le style, la ligne, la densité picturale y sont judicieusement dosés. Ensuite la peinture amorce un bouleversement dont les conséquences sont imprévisibles. La touche gagne les suffrages, elle séduit par une marque impulsive. La quête d'une vérité sans fard conduit Rembrandt à nous livrer des autoportraits d'une authenticité bouleversante. La lumière, le fond pâle et verdâtre, les boucles finement accentuées de l'autoportrait de 1628 sont merveilleux, ensuite l'émotion devient davantage psychologique que plastique. On éprouve une admiration devant une prouesse extraordinaire, le sentiment d'être confronté à un être sincère, démuni et sans défense (sans contenance précisément), et en même temps on regrette la disparition du style. Il nous semble que, auparavant, Dürer avait réussi une performance équivalente et plus plastique : le visage ridé et lucide de son père nous scrutant avec une attention calme, qui se trouve à la National Gallery. Plus les moyens deviennent complexes et s'accroît la quantité de phénomènes enregistrés par la peinture, plus difficile est l'intégration dans une synthèse évidente, simple et frappante. La révolution qui, dès la fin du XVIe siècle, estompe les contours au profit de la touche (Wölfflin la nomme "picturale" par rapport au style "linéaire" qui précède) fait vibrer la matière picturale, mais elle apporte également une confusion et un surcroît de détails inutiles. C'est fatalement que des inventions s'immiscent au détriment d'autres valeurs. La finesse de l'huile porte l'art des passages à son sommet, mais elle réduit aussi le caractère transposé de la ligne qui nous comble dans les portraits de la famille de Gonzague par Mantegna. Nous accueillons la présence de la réalité avec admiration lorsqu'elle évince avec succès les décors en carton-pâte, les corps mous, les figures interchangeables. Par contre, elle élimine le caractère géométrique, le calme, les éléments d'architecture qui étaient judicieusement composés et donnaient aux représentations "ce degré d'abstraction qui à lui seul suffit à suggérer le surnaturel"[1]. Titien et Tintoret sont éblouissants, l'exaltation de la vie culmine, mais déjà, très souvent, dans les œuvres de grandes dimensions, nous préférons examiner des détails, isoler des personnages ou des groupes. Les découvertes du XVIIe siècle sont, en général, d'une portée peu plastique. La matière picturale est enrichie, mais l'abondance des plis et les mouvements des étoffes noient les entités, l'ombre obscurcit les tons. La consistance donnée à ce que Gombrich appelle "l'espace entre les choses" interdit d'une façon implacable la sensation vive des contours se découpant sur des masses homogènes, elle affaiblit encore le caractère transposé. La sensation de la forme disparaît d'une façon regrettable. Les reflets de la carnation apportent vulgarité au visage précis et franc du siècle précédent; le rictus naturaliste, le clin d'œil et la pose plongent dans la mondanité, tandis que le rendu de la chair, si vanté chez Rubens, exalte le prosaïsme. Ces découvertes sont-elles des progrès ? La confusion, l'ennui et le sentiment de convention qu'engendre trop de richesses au détriment de la forme amène à considérer le profit stylistique que les peintres peuvent tirer d'une sélection parmi les composantes de la création. Alors qu'au Quattrocento les choix étaient en apparence délivrés de sacrifices, le XVIIe siècle marque un tournant. La panoplie des techniques et l'habileté rendent possible une représentation de la réalité extrêmement touffue. Tandis que les petits maîtres ignorent les simplifications plastiques pour s'égarer dans le naturalisme, l'emphase ou la préciosité, Caravage, Georges de la Tour, Vermeer, Chardin concentrent les moyens et réduisent le sujet. Ils démontrent, pour la première fois dans l'histoire de la peinture, que le style s'obtient volontairement et nécessairement par la transposition, la sélection et la condensation. Renoncer et sacrifier deviennent des opérations aussi importantes qu'inventer. Il est étonnant de remarquer comme l'intensité du vécu, chez Caravage, ne sera pas enflammée par l'engouement général pour la spontanéité et les débordements de la vitalité. Son ambition ne sera pas davantage pervertie par les tentations du gigantisme. On a beau vanter son caractère insoumis, la poursuite du réalisme s'inscrit chez lui dans le respect d'une perfection qui appartient au siècle précédent. Ce n'est pas par hasard si le XVIIe siècle nous offre l'apogée de la nature morte : le caractère limité du sujet devient un atout, il va remarquablement bénéficier d'une richesse picturale supérieure à la détrempe. Mais ici encore la virtuosité menace : nombreux sont les artistes tentés d'accumuler les preuves du talent au détriment de la forme. Les meilleurs opèrent un dépouillement, une mise en place rythmée, un éclairage savant. Le peintre est désormais tenu de maîtriser l'acquis avec une vigilance accrue. Précédemment, l'inégale répartition des découvertes avait tout naturellement offert des exemples de sélections et de limitations. Les regards de Giotto dévorent leurs interlocuteurs, mais leurs gestes sont retenus. Les vieillards de Masolino tranchent par leur précision sur la décoration sobre des palais. L'énergie de Masaccio n'est pas déchaînée, dans l'affrontement, les corps restent droits. La consistance corporelle chez Piero ne mise pas sur l'anatomie mais sur le volume. Le dessin presque maniéré de la bataille d'Anghiari de Léonard passe très bien car le pouvoir du crayon est plus modeste que celui du pinceau; l'extrême finesse du trait supporte une surcharge que la matière picturale ne tolérerait pas. Cette inégalité est attrayante également dans quelques peintures chinoises et japonaises; les peintres ont poussé le réalisme du visage, multiplié les lignes du vêtement; en même temps, les volumes sont plats, l'espace sans perspective, les textures transparentes. Parce que l'encre est immatérielle et le dessin aérien, le visage a beau être précisé, l'ensemble ne donne ni l'impression d'épaisseur ni l'illusion triviale de la réalité. Dans le portrait du bonze Yuima, Bunsei (actif en 1400) associe au visage très détaillé un trait d'une spontanéité enlevée qui doit beaucoup à l'art de la calligraphie. Tous ces déséquilibres appartiennent à un âge en expansion où les découvertes donnent des accents d'une variété réjouissante. Sans doute le goût de Holbein et de Clouet pour le dessin, la passion de Rembrandt pour la gravure s'expliquent par la conviction que la pointe d'argent, le crayon et le burin offrent, malgré leurs limites et sans doute grâce à elles, une transposition incomparable, comme le pensent de nos jours les fervents du cinéma et de la photographie en noir et blanc ? [1] F. der Meer, L'Apocalypse dans l'art, p. 182. Fonds Mercator. 5.2 Abstraction, style, réalisme |

|